No entiendo qué me estás diciendo y no parás de hablar. Veo cómo tus manos se mueven compulsivamente haciendo una coreografía con tu boca. Ya la vi un par de veces y es aburrida. Quiero que me traigan el café. Posiblemente la espuma forme algún dibujo choto, un corazón o la hoja de alguna planta. ¿Cuál es el objetivo de los dibujos? ¿Es la pretensión estúpida de querer personalizar un café? Un simple café con leche. Este es el tipo de lugares que a vos te gustan, así que seguro el café viene con una espuma ilustrada. Tengo hambre, pero no voy a pedir medialunas porque sólo venden croissants, y ni pensar en un miga de jamón y queso: acá hay tostadas de pan de campo.

Saco el foco de tu cara. Atrás tuyo se despliega el salón gigante. Las mesas forman una u cuadrada perfecta, dándonos a todos los comensales una vista panorámica. Vemos todo lo que pasa, adentro y afuera de la cafetería. Los veo a ellos, están mirando sus tazas y sus celulares. Hacen juego con los platos, las sillas y las mesas. Todo en un compulsivo composé, en tonos de blanco y negro. En el medio del café hay una isla de vidrio que deja ver los azulejos de la cocina, blancos, impolutos. No decido si me remonta a neonatología o a la morgue. Abajo de la barra se despliega inmensa la vidriera donde exponen a las estrellas del café: las tortas, rellenas de crema, chorreando chocolate y frutas. Es una escenografía enorme para una obra de teatro cara pero chota, de esas que íbamos a ver los domingos con tus amigos demasiado excéntricos como para ir a tomar un helado, lo único que yo quería hacer. Es un decorado gigante, cuelga desde el techo hasta el piso e incluye a los comensales y mozos. Acá pareciera no pasar el tiempo ni sus imperfecciones. Todo tan limpio y ordenado. Me agito. ¿Podré romperlo? Ahora suena Oasis, ¿qué hice para terminar en un bar donde suena Oasis?

El aire cobra tanta densidad que necesito respirar por la boca. Mi pecho se infla y se desinfla con intervalos cada vez más cortos. Que seas mi único coprotagonista en esta escena me hace sentir atrapada.

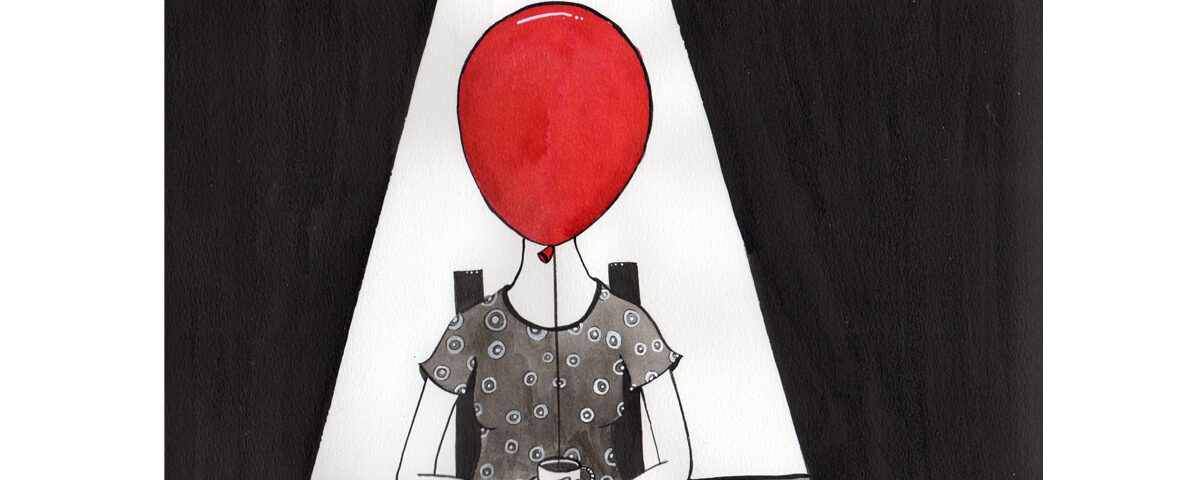

Al fin, el café. Tiene un dibujo pero, para mi sorpresa, es un globo de cumpleaños. Levanto la mirada para buscar el azúcar y seguís hablando. Te traen tu bowl de yoghurt natural con frutos rojos, granola y nueces, junto al té chai que pediste. Una luz tajante corta la cafetería a la mitad, acariciando las caras de los clientes. Se posa separando mi café de tu bebida New Age. Me pregunto si me traes acá para torturarme o si en serio pensás que esta mierda me gusta.

—¿En qué pensás?

—Me duele la cabeza.

Le doy el primer sorbo a ese globo de cumpleaños, deformándolo de a poco.

—¿Qué tomaste ayer?

Las mismas preguntas de siempre.

—Nada, dos copas de vino .

No sé para qué te respondo. Esta conversación ya la tuvimos más de una vez.

—Dos copas de vino no son nada, son dos copas de vino.

Mientras deslizás las últimas palabras, me clavás la mirada en mi entrecejo arrugado por el sol, que está empeorando mi jaqueca. Lo hacés para chequear que tu ofensiva tenga algún tipo de efecto.

Cada primer domingo del mes tengo que pasarlo con vos, en alguna cafetería o restaurante, porque creemos en un contrato que alguna vez tuvo vigencia pero que ya no estamos obligados a cumplir. Miro por la ventana. El sol decora las esquinas, lo más alto de los edificios y el gris de las baldosas agrietadas. Se refleja en las hojas de los árboles, volviéndolas brillantes, mientras el viento las revuelve. Entrecierro los ojos; otra vez me olvidé los lentes de sol. Siempre los dejo en la mesa ratona al lado de la puerta, esa que me regalaste cuando me mudé sola. Puedo escuchar el pedaleo de los ciclistas que pasan fugazmente por la esquina, peleando junto a algún que otro auto. No entiendo lo que dicen pero definitivamente se insultan. Qué mal organizado esta ese cruce de calles. Qué esquina del orto. Hay cuatro bares, iguales. Siento que podría estar en cualquiera de ellos.

—¡La puta madre!

Volcaste el té chai y te quemaste. Con el ruido que hacés al arrastrar la silla para atrás llamás la atención de algunas personas. Ahora la mesa está llena de té: un cascada finita cae entre tus piernas. Tenés la barba llena de yoghurt. Siempre fuiste un bruto y lamentablemente heredé esa ansiedad voraz que me lleva a ser tan bruta como vos.

Me mostrás la mano derecha, toda roja y ardida. Es la misma mano que te quemaste hace años haciendo el asado en la parrilla de nuestra casa en Uruguay. Todavía puedo ver la marca que dejó el carbón entre tu pulgar y el dedo índice. Esa vez también puteaste cuando la brasa se posó sobre tu piel gruesa, dejándola a carne viva. Siento el olor de la piel recién quemada, mezclado con el aire salado de la costa uruguaya que se impregnaba en mi pelo. Gritabas agarrándote la cabeza. Me hiciste asustar. Entré corriendo a la casa, nerviosa. Traté de cargar un vaso con agua pero la bacha era alta y tuve que hacer puntas de pie. Logré subirme a la mesada, abrir la canilla, llenar el vaso y correr de nuevo hacia la parrilla. Te tiré todo el agua en la mano. ¡Ay!, dijiste entre dientes. Te ardió porque el agua de la canilla era un poco salada. Lo sabía porque siempre tuve los labios secos y rotos y, cada vez que tomaba un vaso de ese agua, me dolía y me quejaba, y vos me recordabas que la sal cura.

Entre los dos limpiamos el enchastre de la mesa.

—¿Podés llamar al mozo para que traiga un par de hielos? No me afloja el ardor. Y pedite algo para comer, dale.

Levanto el brazo buscando al mozo. No lo veo. Me decido a acercarme a la barra en el centro del café. Giro las piernas para poder levantarme de la silla en ese milimétrico espacio y mi rodilla roza una de las patas de la mesa. Me duele, me pica. Bajo la mirada: tengo la media de nylon rota, pegoteada a mi piel por la sangre de una herida que supo estar fresca. La puta madre, ¿cuando me pasó esto?

No quiero que veas cómo tengo las piernas y mucho menos que me preguntes qué me pasó. Trato de recordar la noche de ayer y no puedo. Otra vez. Mejor voy a esperar sentada y pedir una milanesa con papas fritas, si es que venden en este lugar. ¿Tengo mis pastillas? Disimuladamente agarro mi cartera que está colgada detrás mío.

—¿Qué buscás?

Necesitás preguntarme todo.

—Si lo ves al mozo, ¿le pedís una milanesa? Con papas fritas.

No están.

—¿Qué perdiste?

—Nada, no encuentro el pastillero.

—¿Ves que algo te pasaba? ¿Hace cuánto las tomás?

Lo único bueno de este café es que limita tu margen de escándalo. Agarrás el celular y llamás a mamá. Porque si alguien te puede hablar de mí es ella, no yo.

No puedo respirar. Me tengo que ir.

—Estoy acá con ella y no encuentra sus pastillas. ¿La estás yendo a visitar? ¿No controlás que tenga todos los medicamentos?

—Papá, cortá el teléfono

—Estoy acá con ella, Ana, y no tiene las pastillas encima, no puede pasar eso.

Tu actuación de padre preocupado es pésima. Estoy segura de que mamá no está al otro lado del teléfono. Oficialmente pasaste a ser parte de la escenografía de este café de mierda. Me tiemblan las manos, necesito que pares. Me incomoda la silla en la que estoy sentada. Me ato y desato el pelo porque me pesa. Siento las piernas y brazos entumecidos. Me siento atrapada, no entro, no puedo moverme.

—Papá, dejala a mamá.

Intento gritar pero me sale un hilo de voz

—No la veo bien, y desde que estamos acá no comió nada.

Me mirás fijo con esa mueca de horror. Dejá de mirarme.Me abalanzo sobre vos y te saco el celular, rasguñándote la oreja y parte de tu cara. Miro la pantalla: Ana, 1:37. Escucho la voz de mamá, intenta hablar entre sollozos. Me levanto de la silla y reviento el celular contra la mesa. La pantalla se resquebraja. Sólo la mitad queda con luz. Veo mi cara rota, dividida en muchos pedazos. Soy una forma más del caleidoscopio. Sigo escuchando la voz del otro lado ahora robótica, no se calla. Tengo algunas astillas debajo de las uñas y están empezando a sangrar.